Los que me conocen saben bien de mi afición por Friends. Una serie que para mí, como para tantos millones de personas en el mundo, fue mucho más que una sucesión de temporadas entretenidas y fáciles de ver. Friends marcó a toda una generación, y lo sigue haciendo casi tres décadas después de su estreno.

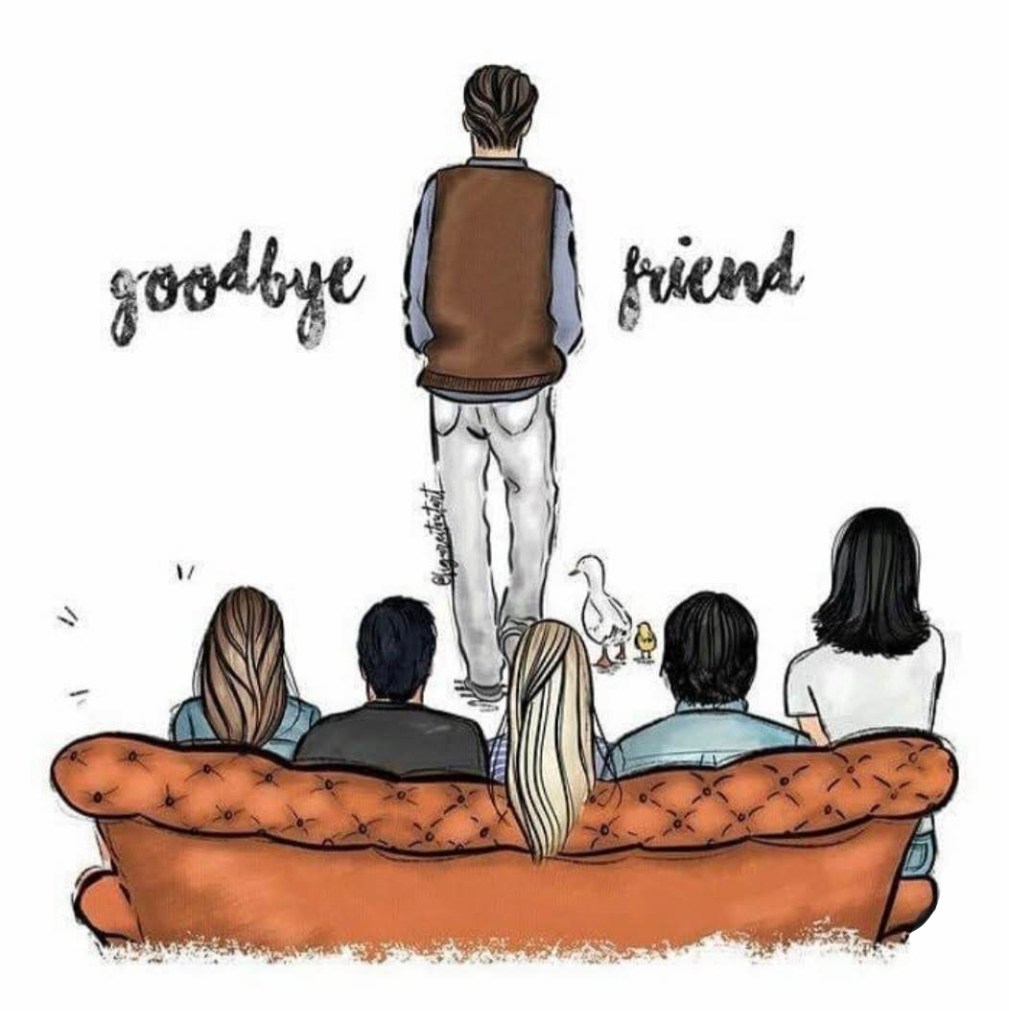

Por eso la muerte de Matthew Perry a los 54 años conmueve de una forma especial, llegándose a sentir incluso cercana. Te deja tocada como si perdieras a un conocido y te envuelve en un remolino de emociones tan reales como las que la propia serie te ha hecho sentir a lo largo de los años. Y es que él, a través de un personaje tan entrañable, llegó a nuestra vida para hacerla un poquito mejor. Su pérdida como ser humano conmueve tanto porque para los fans es como si también se fuera Chandler Bing, al que casi podíamos llamar amigo.

Confieso que Friends es esa sitcom que me ha acompañado en los buenos momentos, en los malos y en los regulares, y en todos ha funcionado como resorte o como bálsamo. Es una zona de confort a la que vuelvo una y otra vez. Si tengo un día de bajón o si sólo busco distraerme un rato, ellos siempre están ahí, al otro lado de la pantalla. No importa que me sepa los diálogos ni por supuesto lo que va a ocurrir en cada capítulo. Me sigue regalando risas y provocando ternura por mucho que me la conozca de memoria.

Cada uno de ellos se siente como de la familia: Ross, Rachel, Monica, Joey, Phoebe y Chandler. Ese grupo de amigos que todos quisimos tener, en quienes nos veíamos reflejados, con sus personalidades tan distintas y sus vivencias tan cotidianas. Un grupo de veinteañeros tratando de salir adelante en el Nueva York de mediados de los noventa, buscando la estabilidad personal en esa etapa de transición y conocimiento de uno mismo hasta llegar a la edad adulta, donde la amistad es tan importante. Pasando por amores, desamores, empleos y desempleos, miedos, dudas, trabajos precarios, ajustes económicos, embarazos no previstos, rollos de una noche, juergas, resacas, discusiones, diferencias de edad, noviazgos a distancia, bodas, divorcios, relaciones familiares, desavenencias con los padres, apego, necesidad de independencia, el vértigo de la responsabilidad…

Sin embargo, los revisionistas de la historia (que tanto daño hacen), critican con los ojos de hoy el estereotipo y la falta de diversidad de un grupo donde los protagonistas son todos blancos y heterosexuales. Como si a la fuerza siempre hubiera que incluir otras realidades, y obviando, además, que en este caso aparecen personajes secundarios de otras razas y orientaciones sexuales. Incluso he llegado a leer estos días que la serie nunca representó bien a la juventud porque no aborda el tema de las drogas ni del sexo y eso, al parecer, le resta valor a una comedia de entretenimiento que cosechó un éxito inigualable en su época (hasta hoy). Es cierto que no hay tramas que giren alrededor de la droga (¿es necesario? ¿acaso todos los jóvenes consumen?) pero quien diga que no se habla de sexo no ha visto un solo capítulo (hey, ¿cómo va eso?). No es necesario que haya escenas de sexo explícito para que entendamos cuando sucede con total naturalidad. El problema es que los contenidos de ahora que van dirigidos al público adolescente tienen que vender tanto que explotan el morbo y no dejan lugar a la imaginación. Véase Élite, por ejemplo, cuya trama se desarrolla en un instituto donde corre la droga con tremenda facilidad y se disfruta del sexo sin censura ni control. Como si eso fuera lo habitual en los pasillos de un colegio, vaya. Y está catalogada para mayores de 13 años, ni siquiera de 16…. Luego nos hacemos cruces por el acceso tan precoz que tienen los niños a la pornografía, pero se validan series o películas con edad recomendada muy inferior a la que deberían tener por el contenido que ofrecen… ¿Y lo que está mal es una serie tan sana y desenfadada como Friends?

No quiero irme de tema, yo venía hoy aquí a homenajear a Matthew Perry y a poner de manifiesto cómo cuesta soltar a quien alguna vez te hizo reír (en la ficción y en la realidad). Perry no ha tenido una vida fácil en absoluto, aun teniéndolo todo. Era adicto al alcohol y a los opiáceos y, por tanto, un enfermo que luchaba constantemente contra sí mismo en sus periodos de lucidez. Darte cuenta de eso, de los demonios con los que batalló mientras nos regalaba a un Chandler tan lleno de luz, de amor y de humor, rompe un poco más. Y recuerda a otros como Robin Williams en su depresión, maestros de la comedia cuyo fin era hacernos reír mientras ellos cargaban con tanta oscuridad a sus espaldas. Qué pena que nunca consiguieran comprender la felicidad que con su trabajo nos generaban. A menudo los más tristes son los que más se esfuerzan por no aparentarlo y los que mejores sonrisas consiguen arrancar. El sentido del humor es, sin duda, una válvula de escape para el dolor.

No sé cómo será ahora volver a Friends sabiendo que en la vida real uno de ellos ya no está. Pero si algo bueno tiene lo de ser artista es que la obra nunca muere. Matthew Perry deja un importante legado como actor y un libro de memorias duro y sanador, lleno de esa esperanza que él empezaba a sentir y que al final no ha logrado disfrutar en paz. Pero, sobre todo, para quienes tenemos en Friends más que una serie un refugio, Matty nos deja el mayor de los regalos: a Chandler Muriel Bing.

Las horas en el hospital fueron gélidas, el ambiente cortante, el frío se sentía en las miradas calladas, en los abrazos rígidos, en las lágrimas contenidas. Los cuatro lo sabían y ninguno se atrevía a verbalizarlo. Miraron sus teléfonos cientos de veces, pasearon como leones enjaulados por aquella sala blanca de olor indescriptible. Esperaron noticias. Y las noticias finalmente llegaron. El médico que les dio el pésame era canoso y de ojos muy negros, se acuerda bien Asun. «Hicimos todo lo que pudimos». Maldita muletilla, ¿se la enseñan también en la universidad?

Las horas en el hospital fueron gélidas, el ambiente cortante, el frío se sentía en las miradas calladas, en los abrazos rígidos, en las lágrimas contenidas. Los cuatro lo sabían y ninguno se atrevía a verbalizarlo. Miraron sus teléfonos cientos de veces, pasearon como leones enjaulados por aquella sala blanca de olor indescriptible. Esperaron noticias. Y las noticias finalmente llegaron. El médico que les dio el pésame era canoso y de ojos muy negros, se acuerda bien Asun. «Hicimos todo lo que pudimos». Maldita muletilla, ¿se la enseñan también en la universidad?